抗日战争时期,湖南是中国重要的粮食、兵员和工业资源供给地,也是拱卫四川、贵州、广东、广西的屏障,战略地位十分重要。

1939年9月,日军调集10万兵力从赣北、鄂南、湘北三个方向进攻长沙,中国军民奋起抵抗,第一次长沙会战爆发。

1939年9月到1942年1月期间,中国军队和侵华日军在以长沙为中心的第九战区进行了三次大规模攻防战,中国军民同仇敌忾,三次击退日军,打破了日军在最短时间内消灭中国第九战区主力、攻占长沙的企图。

总台央视记者 唐蕾:我身后的这条河流就是新墙河,新墙河也是中国守军抵抗日军的第一道天然屏障。我手中这张老照片是1939年10月初,战地记者在这片区域拍摄的。

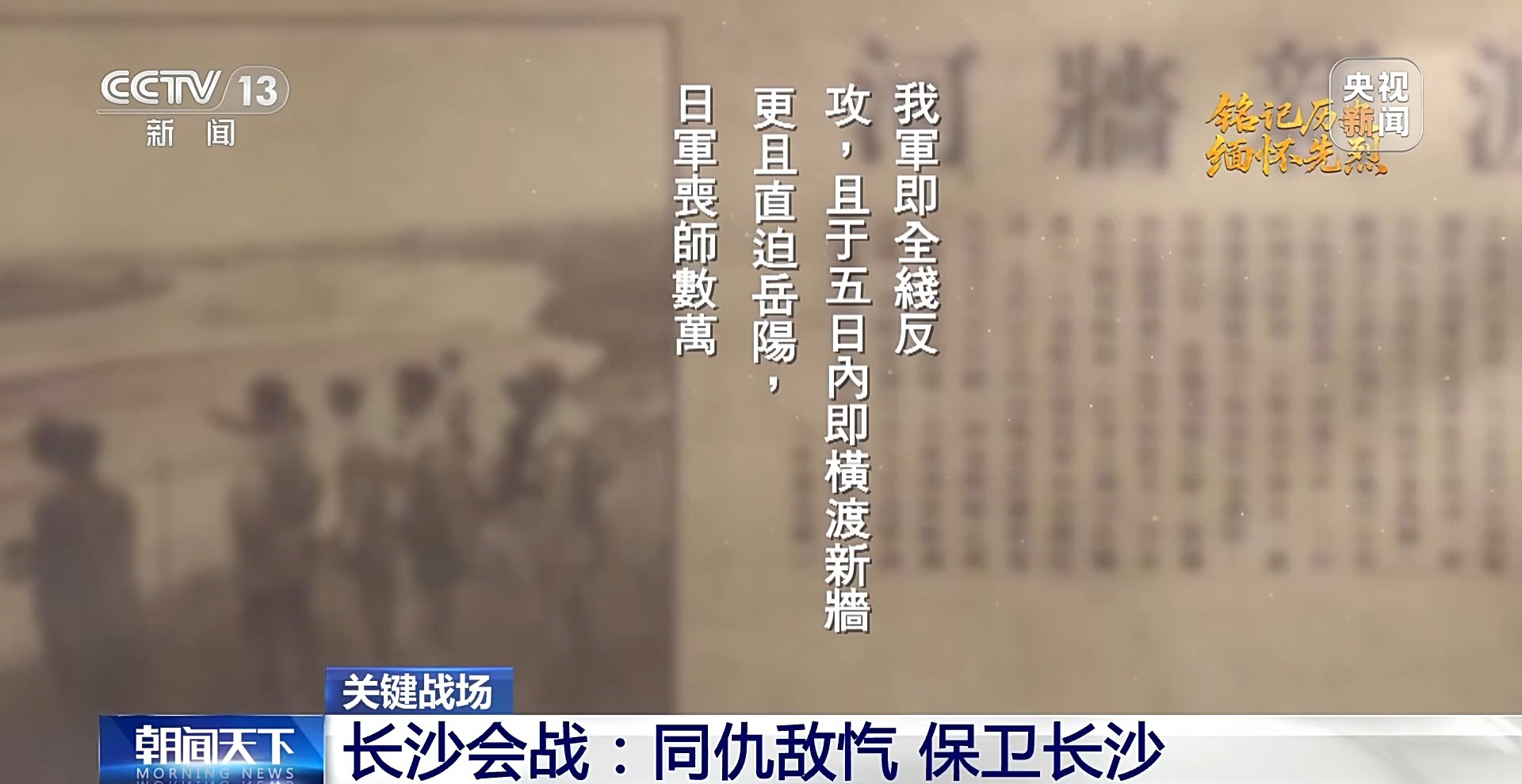

当时的战报真实描绘了当年的场景:“我军即全线反攻,且于五日内即横渡新墙,更且直迫岳阳,日军丧师数万。”

1939年9月20日,日军猛攻至新墙河一带的雷公山草鞋岭,时任第9战区52军195师1131团第3营少校营长的史恩华带领全营士兵500人顽强阻击。

湖南省岳阳县博物馆馆长 杨坚:日本人看久攻不下又放毒气弹,史恩华口鼻出血,最后用自己的尿液将毛巾浸湿捂在嘴上。师长覃异之对史恩华说,如不得已请往东靠,但是史恩华接到电话回了一句,军人没有不得已的时候,他拿起枪投入了战斗。

面对日军的精良装备,中国军队采取“后退决战 争取外翼”的策略。

湖南省文史研究馆馆员 梁小进:中国守军完成了阻击任务部队就向东撤,撤到了东部的山区、丘陵地带,所以就保存自己,为后续的战斗做好了准备。

1939年10月7日,中国守军连续追击,日军败退至新墙河一线,第一次长沙会战结束。1941年9月,日军再次进攻长沙,中国守军仍采取“诱敌深入”战术,将日军再次击退到新墙河。

湖南省文史研究馆馆员 梁小进:日军想消灭第九战区的主力部队这个没有达到。他要打通去往贵州的通道也没有实现。第三他要挫败中国军民抗战的意志更没有达到。

1941年12月23日,日军第三次进攻长沙,第九战区司令长官薛岳利用湘北独特的地形条件,提出了“天炉战法”的作战方案,也就是在新墙河、汨罗江这两道防线层层阻击、逐渐消耗日军,然后把日军引入到长沙城外的捞刀河与浏阳河之间,大范围包围日军,同时通过敌后作战,切断运输线、补给线,对日军形成决战态势。

1942年1月3日拂晓,日军攻打长沙东门、北门。中国守军第十军将士们坚决抵抗,岳麓山炮兵也发炮猛轰,伤亡惨重的日军只得撤退,中国守军对残敌展开了围歼。

总台央视记者 唐蕾:这里是位于长沙县福临镇的影珠山,进攻长沙城的日军全线溃退后,中国守军在这里与日军展开了激烈战斗。我身后的这块石刻位于影珠山脚下,是中国守军歼灭日军后,第20军军长杨汉域所刻下的,上面写道:“聚歼倭寇于此,蜀人杨汉域勒石。”

长沙会战期间,先后有100万民众直接支援作战。他们组织侦察队、运输队、救护队、慰劳队,运送军粮、弹药,帮助守军侦察敌情、布雷、毁路,破坏敌人水陆交通。

湖南师范大学历史文化学院副教授 姚江鸿:三次长沙会战粉碎了日军再次企图消灭第九战区军队主力的野心,极大鼓舞了中国军民对日作战的信心和士气。

总台央视记者 唐蕾:在长沙市岳麓山的云麓宫前坪,静静地伫立着这样一份抗战阵亡将士名录。抗日战争结束后,人们为了纪念在三次长沙会战中牺牲的将士,把5000多名烈士的名字镌刻在这19块花岗岩上。在风雨的冲刷下,花岗岩上的部分字迹已经有些模糊,我们已经无从考证他们的籍贯、年龄,而还有更多的抗日志士并没有留下自己的名字。但历史不会忘记,正是因为有了他们的牺牲,才换来了今天的和平与安宁。